25/07/2022 - “

Progettare bioclimaticamente significa utilizzare alcune caratteristiche dell’ambiente esterno per raggiungere il

benessere nell’ambiente costruito. L’architettura bioclimatica

utilizza, per ogni fase del processo edilizio,

fonti energetiche rinnovabili, nonché tutti gli accorgimenti e i sistemi che da una parte minimizzano il consumo e le dispersioni degli edifici, riducendone il fabbisogno energetico, e dall’altra ottimizzano le potenzialità dei materiali di costruzione e dell’ambiente nel quale sorge l’edificio”.

(1)

Il

controllo bioclimatico del benessere interno si raggiunge essenzialmente attraverso sistemi in grado di contribuire al comfort interno utilizzando risorse rinnovabili per:

- il riscaldamento;

- il raffrescamento;

- l’illuminazione naturale degli ambienti.

In merito al raffrescamento, con l’

innalzamento delle temperature, appare quasi del tutto inevitabile il

ricorso a sistemi di raffrescamento attivo, come condizionatori, pompe di calore, ventilconvettori. Ma

nell’architettura bioclimatica, il cui principio base è lo sfruttamento di sistemi di risparmio e approvvigionamento energetico basati sullo studio dell’ambiente e delle risorse direttamente disponibili nel sito di costruzione,

si parla di raffrescamento passivo.

Il

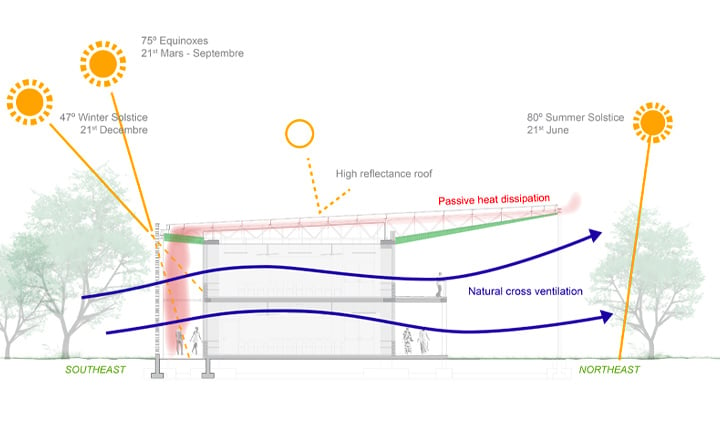

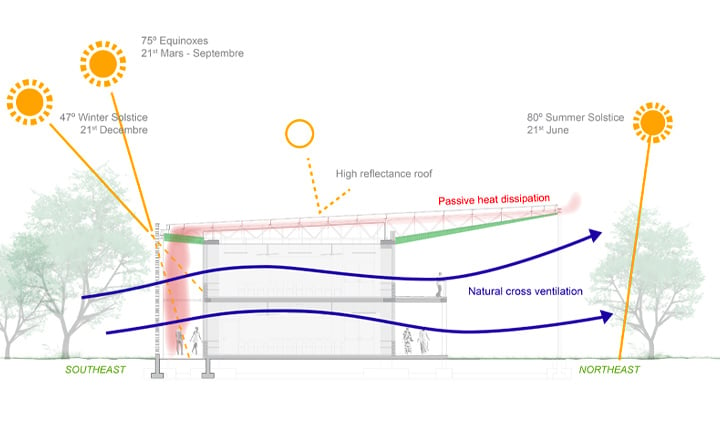

raffrescamento passivo sfrutta la ventilazione naturale, la quale si genera dalla differenza di pressione dell’aria Δp. La differenza di pressione può essere causata a sua volta da differenti fenomeni fisici, come la velocità del vento stesso.

Si potrebbe pensare che un tale sistema possa essere adatto in zone con clima temperato, ma il progetto

new lecture room block at the Alioune Diop University, a Bambey in Senegal ad opera dello studio di architettura

IDOM, è la dimostrazione di come è possibile sfruttare i principi di architettura bioclimatica in contesti ambientali caratterizzati da temperature eccessive e scarsità di acqua.

IDOM, che abbiamo interpellato per descrivere al meglio le scelte progettuali adottate,

afferma che: “il progetto ha l'ambizione di rispondere alle rigide condizioni climatiche del contesto come una perfetta macchina, ma senza motore.

Abbiamo trovato l’ispirazione nella natura che caratterizza questi luoghi. Come gli alberi rappresentano una fonte di riparo anche il campus avrebbe offerto ombra, frescura e comfort ai suoi utenti senza consumo di energia.”

©Federico Pardos

Nel progetto è stato adoperato l'Effetto Venturi

©Federico Pardos

Nel progetto è stato adoperato l'Effetto Venturi,

un modo per sfruttare la velocità del vento al fine di incrementare la ventilazione naturale. Partendo dal principio che la pressione di un fluido in movimento è inversamente proporzionale al quadrato della sua velocità, a causa dell'effetto Venturi, quando una corrente d’aria è costretta ad attraversare una sezione più piccola, si ha un aumento della velocità e una diminuzione della pressione in corrispondenza della strozzatura. Praticando delle aperture in prossimità di una copertura,

si ottengono effetti di tiraggio dell’aria forzati in maniera naturale, che agevolano l’aerazione all’interno degli ambienti.

Infatti, continua IDOM: “

abbiamo sviluppato il progetto dalla sua sezione trasversale, dotando l'edificio di un grande doppio tetto e di un grande muro reticolato sulla facciata sud: uno scudo a forma di L appoggiato sul retro che evita l'irraggiamento solare diretto ma è permeabile all'aria. Questo schermo crea un effetto Venturi generando un flusso d'aria costante tra l'involucro dell'edificio e le aule, riducendo la temperatura interna di 10-15 ºC”.

Dall’immagine seguente si capisce chiaramente come lavorano passivamente la copertura e la cortina esposta a sud:

Come si evince dal particolare costruttivo, la

copertura è cava al suo interno, è come una doppia pelle sorretta da travi reticolari in acciaio. Lo

strato più esterno è un pannello sandwich termoriflettente che agisce come prima barriera contro il calore e la radiazione solare. La

parte interna è invece un controsoffitto di fibre mineralizzate. Il tetto è inclinato ed ha uno sbalzo di 10 metri sorretto da sottili pilastrini, creando una sorta di loggia. La cavità della copertura è decrescente in direzione dello sbalzo.

©Francesco Pinton

©Francesco Pinton

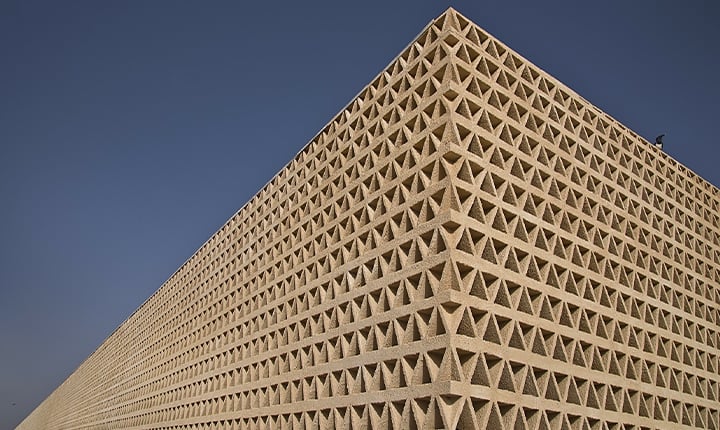

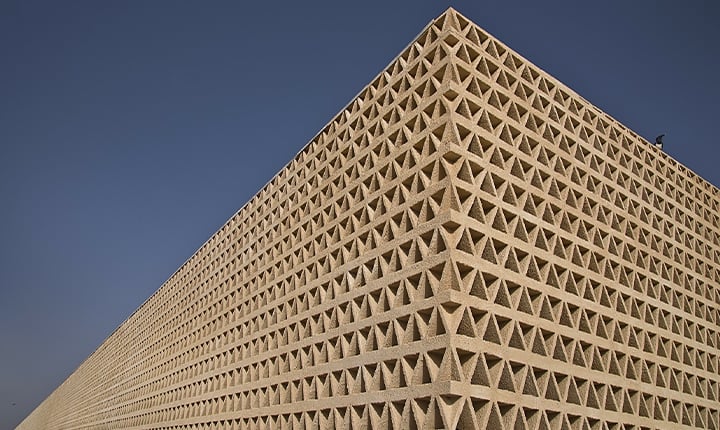

Nella

facciata esposta a sud è stata realizzato un

muro a traliccio, definito da IDOM uno scudo protettore. Anche in questo caso si è formata una doppia pelle. Il muro è permeabile all'aria e funge da grande filtro per la radiazione solare, estrema in questo ambiente, ma allo stesso tempo lascia passare sufficiente luce per le esigenze funzionali interne.

©Francesco Pinton

La combinazione del doppio tetto e della doppia facciata a sud innesca l’effetto Venturi

©Francesco Pinton

La combinazione del doppio tetto e della doppia facciata a sud innesca l’effetto Venturi precedentemente citato: il calore concentrato sulla pelle esterna della facciata a motivo della differenza di pressione risale verso l’intercapedine della copertura e viene espulso all’esterno. Il percorso del vento è facilitato dall'inclinazione del tetto. Il sistema permette di dissipare un'elevata percentuale di calore esterno generando allo stesso tempo un flusso d'aria costante attraverso l'intercapedine dell'involucro dell'edificio.

Il progetto è stato l'occasione per trattare anche un altro tema fondamentale e strettamente legato all’approccio sostenibile tipico dell’architettura bioclimatica:

l’uso intelligente della risorsa idrica, che in un luogo come Bambey scarseggia.

IDOM ha detto che: “per ovviare alla mancanza di reti fognarie e pluviali, abbiamo inserito

bacini di infiltrazione con vegetazione che raccolgono l'acqua piovana attraverso canali esterni rivestiti in basalto di diverse dimensioni. Questi trattengono i sedimenti e riducono la velocità dell'acqua. In caso di saturazione, i bacini possono essere interconnessi; inoltre, sono disposti in armonia con l'ambiente circostante, come un meandro naturale, favorendo le condizioni naturali di sviluppo della vegetazione autoctona. Un sistema di

depurazione a fanghi attivi permette la depurazione delle acque reflue che, una volta depurate, vengono scaricate nei bacini. I fanghi accumulati invece sono riutilizzati come fertilizzante agricolo”.

©Francesco Pinton

©Francesco Pinton

La sostenibilità contiene non solo gli elementi del rispetto della tutela dell’ambiente (sostenibilità ambientale) ma anche quelli del rispetto dell’uomo (

sostenibilità sociale). “Abbiamo voluto che il progetto fosse sensibile alla componente sociale”, ha affermato IDOM. Infatti, a motivo del particolare disegno architettonico della facciata a sud, composta da una grata di breeze block prefabbricati in opera, è stata

impiegata una manodopera locale. La facciata, lunga 203 m e con uno sviluppo di 2000 mq, contiene 20.000 blocchi di cemento a forma triangolare. La sua costruzione ha coinvolto oltre un centinaio di lavoratori di Bambey per 6 mesi.

©Federico Pardos

©Federico Pardos

©Federico Pardos

©Federico Pardos

©Francesco Pinton

©Francesco Pinton ©Francesco Pinton

©Francesco Pinton ©Francesco Pinton

©Francesco Pinton ©Federico Pardos

©Federico Pardos